目前访问量:129521

明月相伴.书画为友---许梅邨访谈实录(上)

明月相伴.书画为友

--访谈怪异的“静庐"主人许梅邨(上)

--访谈怪异的“静庐"主人许梅邨(上)

花絮(李永亮)

和他第一次见面,是在涩谷马克城的四楼,时值初秋。

看见他远远的,慢慢的走了过来,我迎上前去。

他之所以走的步履艰难,是因为前二天不小心扭伤了脚拇指。我建议他改天再来东京吧,但他却执意要来,新干线的票也早已买好。

在我们握手的一瞬间,我大概记住了他的形象:西装革履,戴着一顶黑色的礼帽,留有小胡子,而略显清瘦的脸上,露出几丝温暖的笑容。

担心地看着他慢慢挪动的二条细腿,我忽然联想起一把正在画着图形的圆规。

真的是一步一个脚印,一点一线都显得清晰可见。

这四十年,三十年来,他就是这样在孜孜不倦的追求着心中的“美好”;

从中国的北京到日本的名古屋,他就是这样义无反顾地描绘着属于自己的“书和画”。

他,就是我们将要访谈的主角:许梅邨。

13:00 开始

李永亮:各位朋友,下午好!又到了我们"永亮访谈"的时间。我们今天要介绍的是《明月相伴.书画为友--访谈怪异的"静庐"主人许梅邨》。

当我写下"怪异"这二字的时候,其实我的心里是很犹豫的,不料许梅邨竟然也同意了。有人说从事艺术职业的人多少有些怪异,这当然不是共识,然而我却切身体验了许梅邨的怪异。昨天我在电话里询问他受伤的脚好一些了吗?他回答:老样子,脚不着地,不感觉疼。人是靠双脚支撑而生活的,能一直不着地吗?我劝他还是马上去医院看看。他拒绝:不想花这个时间。我或许明白了,他把时间都交给了心爱的书画,不想把时间花在去医院这件事情上。

那么就让我们抱着"见怪不怪"的心态,千万不要"见异思迁",耐着性子来看看许梅邨是怎么走火于诗书,入魔于画印的股掌之间的。

好,我们掌声有请许梅村先生

(掌声不够热烈,但是真诚地)

按照老规矩、我们先请许梅邨给大家挨拶一下。

许梅邨:

大家好!感谢李永亮老师给提供我这个机会,在这个平台上能与大家进行交流,感谢大家的支持和关注,谢谢大家。

李永亮:

我无意间得知:在公元1987年的8月,有位中国留学生为位于日本中部的名门--爱知大学,书写了一款硕大的校门牌,字体的骨力强健,散溢着阳刚之美。书写这款校门牌的不是别人,正是许梅邨。已经经历了30年风风雨雨的这款校门牌,如今越发显得凝重而又淡定,而知道这校门牌明细的人,现在恐怕是寥寥无几了。但我们不能忘记,不能忘记这前无古人,甚或后无来者的有意义的“一笔”。

爱知大学的前身是东亚同文书院,这里曾经培育了众多的中国问题的专家和政要。青史有名的第一部日中大辞典,就是在这里诞生的。1955年中国科学院院长郭沫若,为日中大词典的编纂和出版,曾经率团访问了爱知大学,在觥筹交错的欢迎宴会上,郭沫若乘兴挥毫,写下了“激浊扬清”四个大字。

这幅墨宝至今仍悬挂在大学的校长办公室。

在翻造校园的1987年,为了方便每日数千名学生的进出,学校开辟了崭新的北门,校门打造好了,校门牌的书写将要选择哪位书法家?学校领导绞尽脑汁,最后不约而同地把票投向了许梅邨。许梅邨是幸运的,但他并不知道书写高等学府的校门牌,是何等的荣耀。我们还是请许梅邨来讲讲当时的情景吧。

许梅邨:

87年四月,我作为留学生到爱知大学学习。当时正赶上学校的改革,要建设开放式的校园,所以就拆了一部分的院墙,在北面建了一道门。说是门,实际上没有门,只是两棵柱子而已。

由当时的日中大词典的主编今泉润太郎先生推荐我来写,还有一位日本的书法家。当时学校考虑到早年郭沫若先生与爱知大学的交往,所以这一回还是决定让中国人来写。于是就把这个任务交给了我。当时没太重视,也没当回事,不想若干后日本人却一直还在说“すごい、すごい”(好厉害的意思)。这时候才意识到,为日本的大学题了校牌,原来这是一件比较荣耀的事。

李永亮:“爱知大学北门”,这六个大字,我想象许梅邨从磨墨开始,到书写完成,大概是用不了一个小时的。但这六个大字却不知隐藏了他多少年的酸涩,修炼和眼泪。

许梅邨的童年是在痛苦,贫穷和屈辱中长大的。父亲因为莫须有的罪名“日本特务”:被锒铛入狱。父亲临行前给他们四个孩子留下一句话:学一门手艺,将来有用。不知从什么时候起,许梅邨朦胧中萌生了想做画家的梦想。在那个连饭都吃不饱的岁月,做画家几乎成了天方夜谭。

不要说他是如何用捡来的香烟壳子订制练习用的速写本。也不要说他是如何的在楼道门板上乱涂瞎写。险些被疑似成小反革命。炎日下,他跑到北京车站画人物速写;寒风里,他蹲在天坛公园画雪景。他曾经因为母亲买不起价值为7角6分的素描书而痛哭流涕。但他最后勇敢经受了报考中央美院落第的挫折。听说他由此而另辟蹊径苦练书法把中国的名人碑帖练了个“底朝天”。

我们还是听听许梅邨来讲述他的“苦难学艺史”

许梅邨:

小的时候就是喜欢涂涂画画,也没什么老师,那时候也没什么美术课。但是因家里的经济条件不太好,因为父亲的问题,家里没有了收入,只靠母亲为近邻街坊缝缝补补、洗洗涮涮的,勉强度日。记得中国第一次出版的《速写集》,我很喜欢,很想买,大概是黄胄的,但是当时的定价是7毛6分钱,是买不起的。

这样的话就找了些旧书报去废品摊上卖,姐姐也把心爱大长辫子剪去卖了,但最终卖的钱还是不够,还是没买得起。因当时我小学的学杂费一年是2块4毛钱,连这个钱都交不起,7角6分钱无疑对我们家来说是一个很大的支出。

真正拜师学画是在1976年唐山大地震之后,有朋友介绍,到中央美院见到了当时的油画系主任杜健和高亚光夫妇。这样开始跟他们学习素描速写。当时他们家的住房条件非常不好,就住在中央美院门房的后面,只有4-5平米大的小房间,还有一个带病的女儿。女儿因身体不好经常在家,有时候他们夫妇就让他们的女儿来当模特轮换着教我素描写生。

李永亮:由于有了名人的指点,也由于自身的勤学苦练,心中始终荡漾着“学一门手艺”的巨大动力,许梅邨开始在北京崭露头角,他的作品在地区的书法比赛中获奖,他的作品也时时见诸于报端。

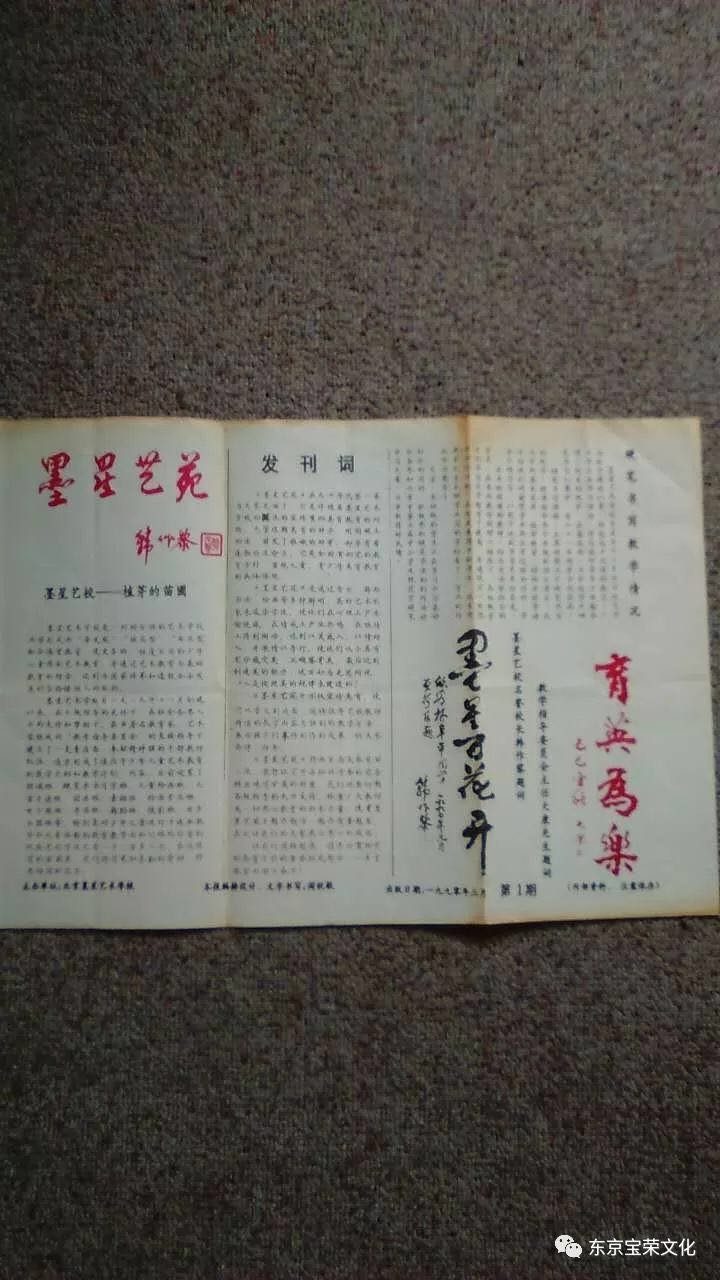

终于有一天,他和几个志同道合的朋友彻夜长谈,决定设立“墨星会”。这是经历文革灾难之后的第一个民间艺术交流团体,它犹如一股春风吹醒了艺术青年的创作欲望,他也好像是墨黑的天空中闪烁的一组星星,点亮了中国人应该具有的人性

“墨星会”发展迅猛,其中大部分成员后来都成了负有盛名的书画家,这组黑白照片里,有我们熟悉的李燕生,马燕平,还有徐志谦。看他们身穿人民装,雷锋杉,手里捏着半截子香烟,那风华正茂,那踌躇满志的姿态,真叫人唏嘘不已!有关”墨星会“的活动经历,许梅邨说起来一定更加生动。

许梅邨:

关于墨星会的创立和活动呢,讲起来比较长。暨80年全国第一届书法展览之后,在81年又搞了一个北京市首届青年书法作品展,我写的大字被展览入选并且获奖。

之后,当时一些年轻的书法爱好者对书法非常想往和非常热情,所以给我写信和来访者络绎不绝,几乎每晚都是很多的人。这样一来二去的,青年人聚多了,我就提议是否能创立一个由民间自发的,纯民间的青年人的书法组织,大家都觉得这个提案很好,于是就决定实施。

但是文革之后大家都是心有余悸,尤其搞这种组织都是不合法的,不被政府承认的。所以大家都很害怕,所以后来推举我当会长,李燕生是理事长,刘小晓喻是秘书长,马燕平老兄作为事务局长,这样就开始了一些具体的工作。每次所谓的活动,都是在我一间还不到九平米的小屋里聚会,共同探讨和一些交流。

墨星会成立之后,在1984年由日本方面提出来想搞一个联合展览。这个问题比较难,因当时我们不是合法的组织,没有办法租到场地。这样就由墨星会的一位在北京古观象台工作的同仁,去做他们单位领导的工作,商量是否能借给我们场地。

北京古观象台虽然是文物单位,但平时很少有人问津,很少有人去的地方。所以他们领导觉得这是件好事,也能增加票房收入,这样就决定举办三天。后来因展览非常成功,所以他们主动提出要我们延长三天,而且是免费提供的。

以这个展览当时搞得很艰辛,因为我去中国人民对外友好协会咨询过,当时有位姓许的领导对我说“一笔写不出二个许字来”,劝我不要做,容易出问题,出了问题谁都担当不起。当时大家也都很害怕。

展览成功之后,在北京引起了很大的反响,甚至在全国的反响都也很大。官方的媒体也为此做了一些相应的报道。虽然是民间团体,但是受到了政府的一种默许。就这样我们正式开始进入了活动,定期在北京、日本主办联展还有一些交流活动。

李永亮:”墨星会“作为一个民间的艺术交流团体,依然顽强地释放着属于自己的光彩。在上个世纪的80年代,“墨星会”不仅仅在国内为艺术圈里的人们所津津乐道,它的星光也多少影响了在水一方的蓬莱仙岛:日本。在日本中部有一个名叫“深邃篆会”的书法组织,通过书信往来,对许梅邨的书法产生了浓厚的兴趣,他的绘画作品“桥父归山图”,篆刻作品“江山多娇”也陆续地在该会的刊物上发表。

命运的安排,我们不能不说是富有戏剧性的,

不会说一句日语的许梅邨的父亲,因为“日本特务”的罪名莫名其妙的被关进牢房;而今天真正的日本友人向他伸出了热情的双手。于是,“墨星会”和“深邃篆会”联手在北京,在长野松本等地举办了多次合作展览,反响强烈。这是一个壮举,应该说是中日民间文化交流的第一回。不仅如此,许梅邨还为一位行将就木的,喜爱中国文化的书道老人,治印二枚,了却他人生最后的愿望。有人心有余悸地说:许梅邨真是吃了豹子胆,他笑了。我们还想知道许梅邨当时是怎么想的?

(未完待续)

#{{item.rowno}} {{item.content}}

{{item.reg_date | date}} {{item.acc}} {{item.ref}}