目前访问量:127862

“故乡的原风景”

《故乡的原风景》

---乡愁系列的续篇

作者:烟若

朋友在网上问,怎么没写写你此番的春节日本之行?

隔着电脑屏幕,我仿佛能看到对方揶揄的窃笑。

朋友在网上问,怎么没写写你此番的春节日本之行?

隔着电脑屏幕,我仿佛能看到对方揶揄的窃笑。

确实,没什么好写的。七天随团来去匆匆,蜻蜓点水,感悟与观察都不深刻。更何况,持续绵延的疫情,更如一块沉重的巨石压在心头,使人做什么都没有情绪,恹恹的,只强烈感觉到个体的渺小,生命的荒诞与可悲。

在这种时刻,任何文字都显得特别矫情、苍白与乏力。

不过等等,也许,我还可以写写开旅行巴士的司机,那位老师傅,尽管并未与之有过多少交流,但他却是此行唯一留下较深印象的日本人。

老人个子不高,大概一米七左右,精瘦,干净利索,身板总是笔直,给人工整严谨、不拘言笑的印象。下了飞机,负责地接的金导游告诉我们,只需要将行李箱的拉杆收起,整齐摆放在车下,然后直接上车就可以了,行李会由司机师傅一件件摆放到车底部的行李厢里,不需要我们参与。

听罢内心多少有些讶异。毕竟,目测对方是一位已年近六旬的老人家,我们果真“袖手旁观”合适吗?还有一个担心,这么多的行李,会不会不小心被落下或者弄错呢?但又似乎必须遵从这样的安排。因为负责搬运行李上下车,是老人的工作内容之一,我们不能“逾越”。

我没有急着上车,而是默默地看着他有条不紊地一件件码放着行李,并没有显出吃力的样子,而且似乎,还很轻松。这时,同团的一名中年男子,在搁置自己行李的时候,特意好心地往前方更贴近老人的位置推了推,却未料,他扫了一眼,竟顺势用力一甩,行李箱咕噜噜歪到了一边,虽然是无声之举,却表现出几分不满甚至愤怒的情绪。

中年男子无奈地苦笑了下,怂怂肩膀,讪讪地离开了。大概在想,这个倔老头,不知好歹。

中年男子无奈地苦笑了下,怂怂肩膀,讪讪地离开了。大概在想,这个倔老头,不知好歹。

再看老人,仿佛刚才的尴尬与己无关,仍旧动作麻利地干着活。我发现,他并不是将所有行李一古脑都搬上去完事,而是按行李大小、规格进行了一番排列和规划的。细细打量老人的穿着:一件极为合体的黑色超轻羽绒服,黑色的休闲西裤,裤管很瘦,黑皮鞋,头发呈棕栗色,不知是否染过,修剪有型。还戴着黑色的手套。这身装束并不十分宽大和舒适,却使人显得格外精干利落。

我在心里大概算了一下,此番旅行,我们需要辗转五家宾馆,加上两次去机场,单是我家,平均一个人就有两件。就按一人1.5件来计算,全车30多人,单次就要搬运45件行李,加上搬进和取出,老人一共需要搬运行李总数达540件次甚至更多。

实际情况则更为“严峻”,随着时间的推移,我们的行李越来越重,有许多人又在旅行过程中购买并增添了新的行李箱,以至于到最后,连旅行巴士底部的行李厢都装不下,只好塞在了车子后面的过道。开始不太理解,为何要按行李的规格去整齐码放,因为就算摆放得再完美,到了住宿地也是要卸下来的,直到最后随着行李的增多以至满员的时候,我才明白,老人那样做,是出于一种严格的职业训练和职业素质,哪怕在无人监督的情况下,他也会那样做。并且,他也不喜欢且不接受别人的关心与帮助,他当时略微强烈肢体语言,大概是想表示,虽然我的年纪大了,但是身体硬朗,能够胜任,否则我是不会出来工作的。

由于语言的障碍,加上因为疫情初袭,大家都戴着口罩,更人为地阻隔了彼此之间的交流。当听到金导游介绍,这位老师傅已经七十多岁时,我们更是大为吃惊。而我们乘坐的这辆旅游巴士,也已经安全运行了20多年,虽然车饰和车型,色泽等已经呈现出年代感,但是车内整洁、干净,看得出一直被精心呵护着。

在中国,人们习惯称司机为师傅,言语间透着亲切与天然的熟络。但是我感觉,哪怕语言相通,老人也未必喜欢这种称谓。我猜想,他大概更喜欢被称为先生,日本叫某桑。金导游还略带神秘地透露:不要以为,老人家这样的高龄还出来工作,是因为经济窘迫,你们看看,他的穿搭很时髦,也很考究,可不像是穷人哦,不要小瞧他。

哪里敢小瞧呢,一路上,我们都仿佛是在严师监督下的小学生——那个带孩子的母亲,再怎么着急也不能横穿马路啊,他冷漠的脸上,掠过一丝不安的神情,心里估计捏了一把汗吧。还有你们用过的雨伞,为什么不能原样收好呢?所谓原样收好的标准是,每一处皱折都要整齐捋顺才可以。而且,有雨滴的伞只能放在车前面他位置的扶手上,不可以带到车子里。等到雨伞干透了,才见到他像捧着宝贝似地,恭恭敬敬地把伞放到车后面的行李架上。自然,车子里更是不可以吃冰淇淋的,下了车,垃圾必须随手带走。

哪里敢小瞧呢,一路上,我们都仿佛是在严师监督下的小学生——那个带孩子的母亲,再怎么着急也不能横穿马路啊,他冷漠的脸上,掠过一丝不安的神情,心里估计捏了一把汗吧。还有你们用过的雨伞,为什么不能原样收好呢?所谓原样收好的标准是,每一处皱折都要整齐捋顺才可以。而且,有雨滴的伞只能放在车前面他位置的扶手上,不可以带到车子里。等到雨伞干透了,才见到他像捧着宝贝似地,恭恭敬敬地把伞放到车后面的行李架上。自然,车子里更是不可以吃冰淇淋的,下了车,垃圾必须随手带走。

每次见到他,我总会想起王羲之那句“天朗气清”来,但却下一句的“惠风和畅”之感,他始终与人保持着疏离,并不刻意讨好你,却也并不失礼。我留意到,每一次巴士的停靠,到了景点或者购物点的上下车,他都会在一个本子上记录着什么,应该是时间和行驶状况吧,只是不清楚这是公司的要求还是个人的一种习惯。

老先生的工作量实际不小。这一路,早出晚归,每天要七八点钟才到宾馆,吃饭,洗漱到休息,总会耽搁到十一、二点。而早上六点多就要去吃早餐了。那么,五点多就要起床,我们几乎上了车都不由自主想要小憩片刻,趁机补补觉,但是他则需要全神贯注地开车才行。有时我会想,他能保证好睡眠吗?他能不出差错吗?更何况他还要搬运行李呢!

老先生的工作量实际不小。这一路,早出晚归,每天要七八点钟才到宾馆,吃饭,洗漱到休息,总会耽搁到十一、二点。而早上六点多就要去吃早餐了。那么,五点多就要起床,我们几乎上了车都不由自主想要小憩片刻,趁机补补觉,但是他则需要全神贯注地开车才行。有时我会想,他能保证好睡眠吗?他能不出差错吗?更何况他还要搬运行李呢!

但是一个细节,却让我安了心。为了避开早餐的人流高峰,我们会去得比较早,但几乎总能碰到老先生,他一如既往地不苟言笑,安静如一棵松,我们自动保持着距离 。他还是那身黑色的衣装,不见灰尘,也不见一丝疲惫之态,衬衫的领口挺阔雪白,仿佛精心浆洗过一般。虽然老先生一路为我们搬运着沉重的行李箱,但他自己随身的行李却十分轻简,我猜想,里面也许只装了简单的换洗衣物,一定整洁有序,也必定会有一两件干净的白衬衫。

想起村上春树在他写跑百公里超马时候的感受,他在心里不停暗示自己——我不是人,是机器人,我会完成的。有时候觉得,这位老先生,也有几分机器人性质,他的工作无可挑剔,但是总感觉缺少了一点什么。

虽然互相没有交流,但其实,我们都在暗中观察彼此吧。

虽然互相没有交流,但其实,我们都在暗中观察彼此吧。

司机老先生,他在我们眼中如何呢?——精干、固执,难相处,精力充沛、冷漠,甚至有些自傲,洁癖,处女座的强迫症,古怪,倔强,强烈捍卫自己的职业尊严。他是单身吗,还是结婚了,他的老伴什么样?他有子女吗?他的家人对他的工作是支持还是反对?我们都知晓疫情的残酷性而全程佩戴着口罩,而老先生却一直没有采取任何防护措施,他会安全吗?

而我们,在他眼中又会是什么样子?他会看到什么呢?——那对小夫妻看起来也不像新婚旅行的样子啊,那两位,从年龄上看应该是一对母子吧,那一家三口,肯定是为了带孩子去东京迪士尼的,还有那坐在车尾的一大家子七口,每到一站都是买买买、吃吃吃,大包小裹拎上车。

我忽然想起韩国电影《寄生虫》。剧中,穷人们形容自己,虽然在主人不在家的时候,在人家奢华的家中享受着短暂的舒适,喝着小酒,感受庭院落雨的诗意,但只要主人们一回来,他们会立刻如蟑螂般四处逃散。这让我想起,大年初一清晨,天还擦黑时候,我们乘坐机场大巴准备赴日旅行时,惶惶如丧家之犬,全赴武装,小心谨慎,全无兴奋与期待。而暂时逃到了日本的我们,还真的像极了蟑螂,是的,蟑螂。不管是那个披着新LV披肩的女士,还是新买了GUCCI包的男生,我们都像是蟑螂,只要车门一开,立即四处奔散,争分夺秒四散街头巷尾,便利店、药妆店,没有思考的时候采购一大堆生活用品,四处奔波寻觅口罩,口罩就是福音,口罩就是胜利,不管大小,价差,只要能买到就好,似乎只有这样,自己和亲人、朋友的生命才多了一层基本的自由和保障。

我们几近疯狂地采购着方便面、酱油、小食品,廉价优质的化妆品,品尝着各种饮料,甚至矿泉水,和牛,三文鱼等生鲜,在一个地方的司空见惯,在另一个地方却是稀有,物美价廉和安心的保证,这就是蟑螂的悲哀。不论我们多么想活得有尊严,却仍只能如蟑螂般奔波。

而我们,在他眼中又会是什么样子?他会看到什么呢?——那对小夫妻看起来也不像新婚旅行的样子啊,那两位,从年龄上看应该是一对母子吧,那一家三口,肯定是为了带孩子去东京迪士尼的,还有那坐在车尾的一大家子七口,每到一站都是买买买、吃吃吃,大包小裹拎上车。

我忽然想起韩国电影《寄生虫》。剧中,穷人们形容自己,虽然在主人不在家的时候,在人家奢华的家中享受着短暂的舒适,喝着小酒,感受庭院落雨的诗意,但只要主人们一回来,他们会立刻如蟑螂般四处逃散。这让我想起,大年初一清晨,天还擦黑时候,我们乘坐机场大巴准备赴日旅行时,惶惶如丧家之犬,全赴武装,小心谨慎,全无兴奋与期待。而暂时逃到了日本的我们,还真的像极了蟑螂,是的,蟑螂。不管是那个披着新LV披肩的女士,还是新买了GUCCI包的男生,我们都像是蟑螂,只要车门一开,立即四处奔散,争分夺秒四散街头巷尾,便利店、药妆店,没有思考的时候采购一大堆生活用品,四处奔波寻觅口罩,口罩就是福音,口罩就是胜利,不管大小,价差,只要能买到就好,似乎只有这样,自己和亲人、朋友的生命才多了一层基本的自由和保障。

我们几近疯狂地采购着方便面、酱油、小食品,廉价优质的化妆品,品尝着各种饮料,甚至矿泉水,和牛,三文鱼等生鲜,在一个地方的司空见惯,在另一个地方却是稀有,物美价廉和安心的保证,这就是蟑螂的悲哀。不论我们多么想活得有尊严,却仍只能如蟑螂般奔波。

旅行的最后一站是新潟,川端康成的雪国写的就是这里了。离别的清晨,天空飘起了小雪,隔窗录了一小段视频,配乐宗次郎的“故乡的原风景”,发给母亲,她说,悠扬婉转中,似乎有不尽的不舍与哀伤。

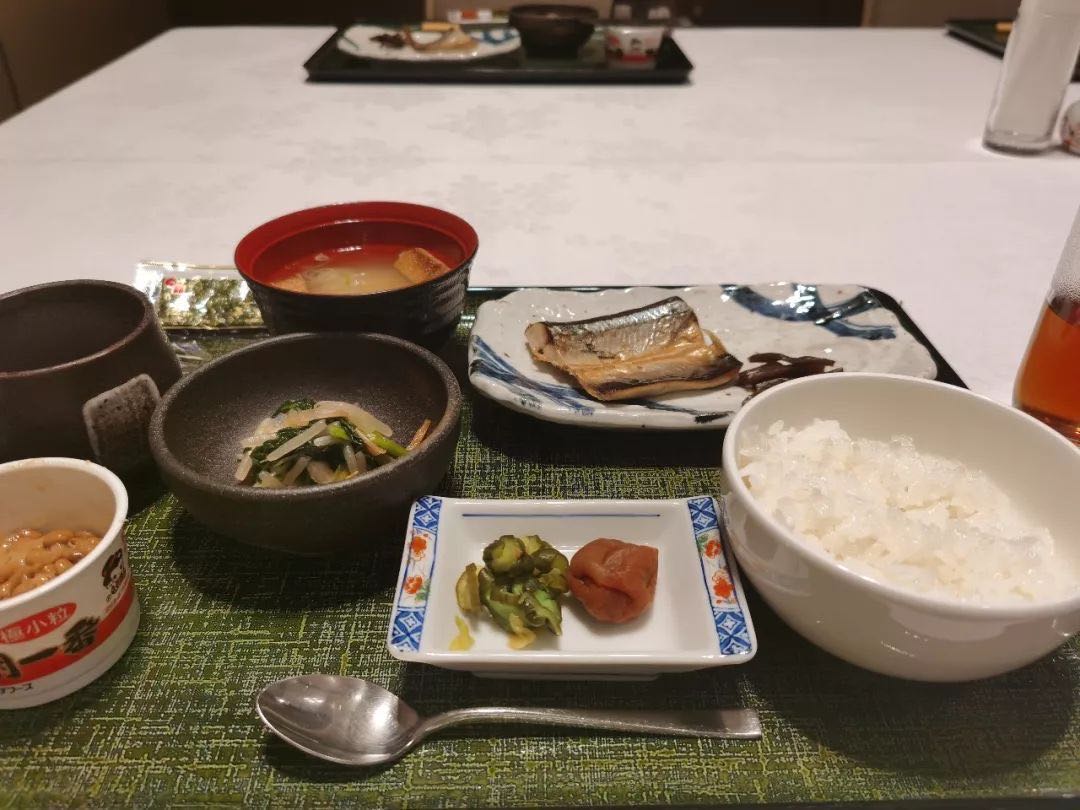

新潟是日本的稻米之乡,我们有幸,也在早餐的定食中,品尝到了米饭香甜,哪怕只配一碗味噌汤和几样简单的小菜,仍是意犹未尽。临上车前,我看到老先生从宾馆的前台那里,买了一小袋大米,他点头致谢,郑重地将米袋抱在怀中,不知为何,这一幕让我莫名感到心酸、温馨、如释重负。

是啊,我们都将要回家了。

我不知道,当他开着空荡荡的大巴车返回时是何种心情。于他来讲,也许只是一件工作的完结吧。但我仍固执地认为,我们都欠缺对方一个有仪式感的告别。我们实在应该互道一声珍重,哪怕山高水长,永无缘再相见。

#{{item.rowno}} {{item.content}}

{{item.reg_date | date}} {{item.acc}} {{item.ref}}